20世紀前期の文学(中)(改訂版・その2)

6.新興の書き手たち

○新感覚の表現

志賀直哉の文体が純文学のカノンとなった頃、独学者層とも言うべき人たちから新しい表現の書き手が現れた。次は宮嶋資夫(みやじま・すけお 1886-1951)の『坑夫』(1916)の冒頭である。

涯しない蒼空から流れている春の日は、常陸の奥に連る山々をも、同じいように温め照らしていた。物憂く長い冬の眠りから覚めた木々の葉は、赤子のようなふくよかな身体を、空に向けて勢いよく伸していた。いたずらな春風が時折そっとその柔い肌をこそぐって通ると、若葉はキラキラと音もたてずに笑った。谷間には鶯や時鳥(ほととぎす)の狂わしく鳴き渡る声が充ちていた。

池井鉱山二号飯場づきの坑夫石井金次は、その日いつものように闇黒な坑内で働いていた。皮がむけて、あざれた骨のようになった松の木で囲った坑口が、凡ての熱も光も吸い取って了っているので、山の肉を割き骨を刳(えぐ)って切り込んだ洞の奥には、永遠に動かない黒い冷たい闇が一杯にこもっていた。岩の裂目にかけたカンテラの、赤ずんだ弱い光が、生々しく破られた岩肌や、汚れた仕事衣を着て立っている石井の姿を僅かに照らし出している計(ばかり)であった。(中略)

日の輝く世界と全くかけ離れたそこには、外界で起る如何なる物音も更に伝わらなかった。死のような闇黒と静寂の境で、石井が振う鋼(はがね)の鎚の冴えた響きが岩壁を唸って行く絶え間には、山肌から滴る水の噎り泣くような音も聞こえていた。(中略)

山はダイナマイトをかけられる毎に、大きな身体をもだえて苦しげに呻いた。が、石井にはその轟然とした凄まじい音響と共に、鉄のような堅岩が微塵に粉砕されるのが、日毎に味う限りない快感であった。

春を迎えて生命感を甦らせた自然に身体感覚を与えて、自然との親和感を表出する。これは自然との調和的な一体感を喜ぶ、人間の原感情と言えるが、表現は一転して、傷つけられた身体を剥き出しに、人間との親和を頑なに拒んでいるかのような自然の描写に移ってゆく。この拒絶感は、疎外された労働者の感覚の反映だった、と言えるだろう。なぜなら、労働の成果を何ものかに収奪されてしまい、ただ自分が傷つけた自然との敵対的な関係しか残されていないからである。これ以前にも、労働の過酷な状況を描いた小説がなかったわけではない。だが親和感と拒絶感という、相反する身体感覚を自然に与えて、直接に自然と向き合って労働する人間の実存を表出した文学は、これが初めてだった。主人公が擬人化された自然を苦しめ、破壊して味わう、攻撃的な快感は、別な何ものかに対する攻撃感情の転移だったと見ることができる。

作者の宮嶋資夫は13歳で砂糖問屋の小僧に出されて以来、三越百貨店の小僧や、砲兵工廠発電部の機関係、鉱山の用度係などの職業を転々としながら、貸本屋や義兄の蔵書を通して文学に親しみ、1914年、露店で無政府主義者の雑誌『近代思想』(1912−14)を手にしたのがきっかけで、大杉栄のサンジカリズム研究会に入り、15年、復刊された『近代思想』(1915−16)の発行人になった。翌年に出した『坑夫』の主人公は、鉱山の採掘に必要なダイナマイト爆破の技術を持つ坑夫で、会社の理不尽な収奪に腹を立てるが、同時に、他の坑夫たちの卑屈な態度にもあきたらず、やり場のない怒りを酒と暴力に紛らしているうちに、ふとしたはずみで、普段から反目していた坑夫と喧嘩となり、相手に重傷を負わせたが、彼自身は刃物で刺されて死んでしまう。この小説は発行して3日後、出版法の〈風俗壊乱〉にひっかかって発売禁止となってしまい、宮嶋は後に問題の箇所を削除して、創作集『恨みなき殺人』(1920)に収めた。

* * * * * * * * * *

労働者の実存を隠喩化した、擬人的表現は、葉山嘉樹(はやま・よしき 1894-1945)の『海に生くる人々』(1926)にも見られる。

汽船万寿丸は、その腹の中へ三千頓の石炭を詰め込んで、風雪の中を横浜へと進んだ。(中略)その島の彼方には大きな浪が打つてゐる。万寿丸はデツキまで沈んだその船体を、太平洋の怒涛の中へこわごわ覗けて見た。そして思ひ切つて、乗り出したのであつた。彼女がその臨月の体で走れる限りの速力が、ブリツヂからヱンジンへ命じられた。

作者はこの擬人的な表現によって、危険な労働現場へと駆り立てられる水夫たちの状況と感情を形象化したわけだが、しかし労働者の悲惨を克明に描写する方法は取らなかった。むしろ「船体の危険と、船体と共にする自分自身の危険とは、火事が中風の婆さんに、石臼を屋外まで抱へ出させたほどの目覚しい、超人的な活動を、水夫達に与へた」という比喩や、先ほどの「臨月の体」から分るように、ユーモラスな比喩を織り交ぜた闊達な口調で、下級船員たちがストライキに立ち上がるまでを語ってゆく。

葉山嘉樹は1913年、早稲田大学高等予科文科に入ったが、同年末に退学してカルカッタ航路の貨物船の水夫見習いとなり、16年、〈海員手帳〉の仮交付を受けて、室蘭と横浜を往復する石炭船の三等セーラーとなった。だが足を怪我して下船し、鉄道管理局の臨時雇い、私立明治専門学校(現・九州工業大学)の事務員、名古屋セメント会社の工務係などの職を転々とした。

21年、名古屋新聞の記者となったが、取材した労働争議に加わって、警察に拘禁され、禁固2ヶ月の判決を受けて、名古屋刑務所で服役した。出所後は名古屋で「労働書店プロレタリ屋」という古本の夜店を開き、22年に結成された共産党の方針によって「レフト」という労働者獲得の組織を作ったところ、23年6月、治安警察法の秘密結社禁止にひっかかって検挙され、10月、有罪判決が確定したが、間もなく保釈で出獄した。

ちなみにこの時期、政府はまだ治安維持法(後述)を制定していなかった。大逆罪(後述)に抵触しない限り、秘密結社禁止の刑は6ヶ月から1年の禁固刑で済んだのである。彼は刑務所の中でこの作品を書き始めたのだが、『資本論』の差し入れも可能だったという。

作中に、珠算の独学自習書から『ドン・キホーテ』、『資本論』まで、活字の並んでいるものなら何でも手当たり次第に読む、本好きの若者が出てくる。彼の『資本論』の読み方は、本文はまるで理解できないが、論旨を説明する引例が面白く、「サーチライトで照らし出した程部分的に分かる処があるんだ」という具合だった。葉山自身もそういう流儀で『資本論』を読み、マルクスのウィットに富んだ、ポレミカルなレトリックを学んだのであろう。

ところで、この二人の作品に登場する労働者のように、専門の技術や資格を持って、各地の町工場や工事現場を転々と渡り歩く人間を、当時は渡り者とか放浪職工とかと呼んだ。

日本では江戸時代以来、何か技術を身につけるには、家内工業を営む親方の家で徒弟修業をして職人となるほかはない。運良く独立することができても、決まった土地に定住して、以前の徒弟関係を頼りに、親方から仕事を別けてもらうしかなかった。

ところが、日清戦争の頃から工場制工業が始まり、特に日露戦争前後からは電力を動力とする機械が導入されて、新しい専門的技術を身につけた、職工と呼ばれる労働者が登場し、作業着が青い菜っ葉服だったため〈青服〉とも呼ばれた。腕のよい職工は、どこの町工場でも喜んで雇い、給金も高い。そのため、少しでも気に食わないことがあれば、「技は売っても身は売らない」心意気で、さっさと他所へ移ってしまう。渡り職工のそういう〈自由な〉生き方は、窮屈な人間関係から解放されたいと願っている若い職人にとって、羨望の的だったという。

宮地嘉六(みやじ・かろく 1884-1958)も青服の一人で、父親によって小学校を中退させられ、仕立て屋へ弟子入りしたが、1896年、職工になって自立しようと佐世保港へ行き、海軍造船廠の見習工となった。その間、『文芸倶楽部』や『太陽』などの古雑誌で尾崎紅葉(1867-1903)や徳冨蘆花(1868-1927)を読み、1902年、東京に出て、鉄工場や造船所などに勤めながら、小説家となるチャンスをつかもうとした。だが、夢破れて、03年、町工場で旅費を稼ぎながら、東海道を歩いて神戸までもどった。

ただし、その経験に基づいた『放浪者富蔵』(1920)によれば、自由人の誇りには、常に飢えの恐怖がつきまとっていた。主人公の仲間には、横須賀の海軍技手(ぎて)学校の試験を受ける準備のために熱心に夜学校などに通う者もいたが、彼自身はそういう根気がなかった。そこから来る、苦い脱落者意識を、彼は噛みしめながら、日本脱出を夢見る。「同じ労働するなら金のうんと取れる米国へでも行って見ようか。あちらに四五年もいればまとまった貯金が出来もしようし、其の傍ら本も読めるだろう」。彼にとってもアメリカは自由と成功を約束してくれる土地だったのである。

では、アメリカの渡り者はどうだったであろうか。

1900年代、『殖民世界』という雑誌が出て、殖民小説と銘打った作品が書かれたことは先に紹介したが、それ以前から、武藤山治(むとう・さんじ 1867-1934)の『米国移住論』(1887)や、片山潜(かたやま・せん 1859-1933)の『渡米案内』(1901)のように、渡米への誘いは続いていた。

ただしこの〈渡米〉は、単にアメリカへ渡ることを意味したわけではない。当時、経済的な余裕に恵まれて東京の大学で学ぶことを〈遊学〉と言い、自分で収入を得ながら夜間の学校で学ぶことを〈苦学〉と言った。それと似たような言葉の使い分けだが、政府や裕福な親から金を貰って外国で学ぶことが〈留学〉であり、家事労働やウェーター、農事、鉄道工事、行商、その他学校の雑務などで収入を得ながら、アメリカの学校で学ぶことが〈渡米〉だった。片山潜の『渡米案内』は、そういう〈渡米〉への誘いであり、むろん刻苦勉励による成功を約束していた。

高級官僚の家に育った永井荷風(1879-1959)は、『あめりか物語』(1908)で渡米者や日系移民の悲惨や哀しさを描いたが、それは〈留学〉者の立場からのものだった。それに対して、まさに渡米者の目で、それらの人たちの苦渋に満ちた生活を描いたのが、前田河広一郎(まえだこう・こういちろう 1888-1957)の創作集『赤い馬車』(1923)だった。(※前田河広一郎……他に「まえだこう・ひろいちろう」、「まいだこ・ひろいちろう」等の読み方もある)

彼は、(旧制)宮城県立第一中学校を中退して、東京へ出、師事した徳富蘆花の紹介で、キリスト教社会主義者・石川三四郎(1876-1956)の雑誌『新紀元』(1905−06)の編集を手伝うことにした。だが雑誌は間もなく廃刊となり、その後は弁護士の書生や、農園の農夫をしていたが、蘆花の薦めで、07年5月、アメリカへ渡った。シアトルを経て、シカゴに着き、玉ころがし屋のボーイや、日本茶の外交員などで生き延びているうち、11年、大逆事件を知って、“The

Hangman"を書き、社会主義定期刊行物・The Coming Nation(1893-1913)に載せてもらった。

大逆事件とは、10年5月、大逆罪の容疑で、全国の無政府主義者や社会主義者が検挙された事件を指す。大逆罪は08年に施行され、天皇、皇后、皇太后、皇太子、皇孫に危害を加え、又は加えようとした者は、「死刑ニ処ス」となっていた。この法律により11年の1月18日、証拠不十分なまま、24名が死刑、2名が有期刑の判決を受け、同じ月の24日、首謀者と目された幸徳秋水(1871-1911)ほか、11名が処刑され、翌25日、女性の管野スガ(1881-1911)が処刑された。

この判決と処刑は当時、新聞に大きく報道され、多くの人が衝撃を受けた。ただし、この裁判は非公開で行われ、それ故、これがフレーム・アップの暗黒裁判だったことに気がついたのは、弁護士その他の関係者から特別に情報を得ることができた、ごく僅かな人間だけだった。それ以外の、大半の人たちは、裁判の内容を知る由もなく、大逆罪を犯す人間が出たことに衝撃を受けたのである。ただ、新聞の報ずるところによれば、一斉検挙を知って、ニューヨークの社会党員が桂首相に抗議文を送り(『大阪毎日新聞』1910年12月15日)、死刑の執行を知って、ニューヨークの無政府党員が日本の水野総領事の官邸に抗議デモを行った(『時事新報』1911年2月1日)。いずれも思想の取締りや、未遂の行為に極刑が下されたことに対する抗議だったと思われるが、ともあれ、アメリカにおけるそういう雰囲気があればこそ、前田河は“The Hangman"を書くことができたのであろう。

更に彼は、社会主義者の金子喜一(1875-1909)とジョセフィン・コンガー夫妻が発行した雑誌、The

Progressive Woman(1909-?)に、“The Unity

of Asia”ほか、短編小説を発表した。 その後、彼は16年、ニュー・ヨークへ行き、セオドア・ドライザーに薦められて、フロイド・デルとの合作“The

Cherry Blossom"を書いた(1926年、デルの短編集、Love in Greenwich Villageに収められる)。

だが、アメリカ人の求める〈日本〉を描くことに疑問を感じて、日本文で小説を書く勉強を始め、他方、日本人会の幹事となって、『渡米案内』の片山潜と知り合った。20年2月、日本へもどって、雑誌『中外』(1917−19、1921)の編集長となり、『三等船客』(1921)を発表して注目された。これは日本へもどる日系移民の集団を描いて、題材的にも珍しい小説だったが、劣悪な条件の、閉ざされた空間における無為な時間が、未来の望みを失った人間をどのように退廃させてしまうかを描いた、実験小説としての意味が高い。

また、彼の翻訳したアプトン・シンクレアの『ジャングル』(1924)は、雑誌『種蒔く人』(1921-23)の代表的な評論家・青野季吉(あおの・すえきち 1890-1961)が唱えた「「調べた」芸術」の方法に、実作の裏づけを与える結果となり、細井和喜蔵(ほそい・わきぞう 1897-1925)のルポルタージュ文学『女工哀史』(1925)など、ルポルタージュ文学が評価される道を開いた。

『種蒔く人』は、フランスから帰った小牧近江(こまき・おうみ)が、金子洋文(1894-1985)たちと始めた文学運動の雑誌で、ロシア革命の擁護や被抑圧階級の解放を掲げて、宮嶋や宮地などの新興の書き手に発表舞台を提供し、第四階級の文学、労働文学と呼ばれるジャンルを興した。前田河もこの雑誌の有力な書き手の一人だった。

* * * * * * * * * *

苦学者や渡米者の中から、このように多様な書き手が現れたが、異色な存在として、谷譲次(たに・じょうじ 1900-35)がいる。

彼は1917年、ストライキを企てて、近くの城址に仲間と立て籠ったりしたため、(旧制)函館中学校を退学させられ、東京に出て明治大学専門部に籍を置いたが、18年、函館のミッション関係者だった女性に従ってアメリカに渡り、オべリン大学に入学した。だが、英語力不足を理由に退学してしまい、その後の足取りはよく分からない。オハイオ・ノーザン大学に籍を置いて、コックや雑役をやったらしい。いつアメリカの貨物船の水夫となったかも不明だが、24年、大連で船を抜け出して、日本へもどった。本人は一時的な帰国のつもりで、再渡米の手続きをしたところ、アメリカ領事館から旅券の発行を拒否された。23年、アメリカ合衆国は、日本移民に関する日米間の〈石井・ランシング協定〉を破棄して以来、日本人移民を極端に制限する方針を取り、24年、いわゆる排日法案を成立させたのである。

やむを得ず彼は日本に留まることにし、25年、『新青年』(1920−50)という、海外探偵小説の紹介や、モダニズムの昂揚に力を入れていた雑誌に、「ヤング東郷」「ダンナと皿」など、めりけんじゃっぷ(日系移民)のしたたかな生き方を描いた短編を発表し、人気を博した。それらの短編は、『テキサス無宿』(1929)という形でまとめられている。32年には、アメリカのハースト系新聞の社長と、上院議員と、実業界のボスが、日本を追い詰め、戦争に立ち上がらせようと謀議を凝らす戯曲、『日米戦争は斯くして』(1932)を書いた。

現在から見て、その予見性は高く評価されるべきだろう。

他方、彼は林不忘(はやし・ふぼう)の名で『丹下左膳』(1933)などの時代小説も書いた。丹下左膳は隻眼隻手(せきがんせきしゅ ※片目片腕)の剣術使いで、権力を恐れぬ豪放磊落(ごうほうらいらく)なキャラクターは現在もなお大衆的な人気を保っている。ばかりでなく、牧逸馬(まき・いつま)の名で、『白仙境』(1928)や『浴槽の花嫁』(1930)などのミステリーや怪奇物も書き、これも好評だった。谷譲次もまたペンネームであり、つまり彼は、大衆文学の三つのジャンルで仕事をしながら、同一人物とは気づかせないほど見事に、名前と才能を使い分けていた。

彼は若くしてアメリカへ渡ったおかげで、小説を作者の内面と見、文体を個性の現れと見る純文学的な観念に汚染されていなかった。また、他の大衆文学の書き手のように、純文学に対するコンプレックスを持たなかった。その意味で、稀有な書き手だったと言えよう。

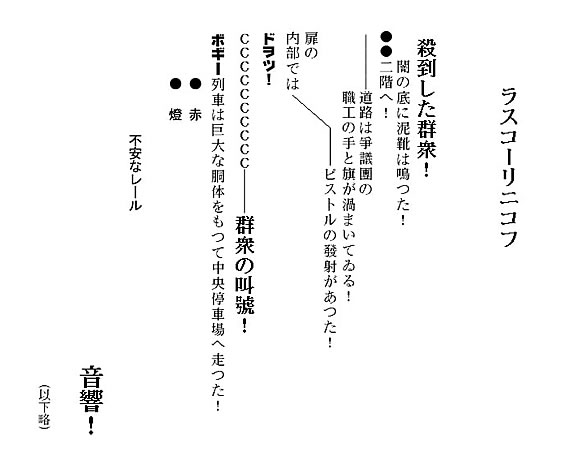

1920年代、詩のジャンルにおいても新しい表現の実験が始まり、それを代表するものに萩原恭次郎(はぎわら・きょうじろう 1899-1938)の『死刑宣告』(1925)がある。その実験は、紙、装丁、活字のサイズや書体、文字以外の記号、それらを恣意的に組み合わせた反線条的な(anti-linear)紙面の構成など、一冊のテクストの内容だけでなく、むしろもの(object)としてのテクストを構成するマテリアルな要素のほうに読者の目を惹きつけるやり方だった。

(※作成者注:上記は、初版『死刑宣告』を参考にして新たにWeb用にフォントを組み合わせたものであり、オリジナルの文面をスキャンしたものではありません。)

この短い引用だけでも表現の特徴がよく分るだろう。労働争議の沸騰点でテロルが起った瞬間を描いたわけだが、ドストエフスキーの『罪と罰』に由来する「ラスコーリニコフ」というタイトルが、アナーキストに指導された争議だったことを示している。理想の社会を構想する超人には、凡庸な小市民が唯々諾々と従っている道徳律を踏みにじる権利がある。そういうラスコーリニコフの思想に、当時の無政府主義者は親近感を表明していたからである。

これを書いた萩原恭次郎は、1918年、(旧制)前橋中学校を卒業して日本赤十字群馬支部の事務員となり、病気で辞職した後、上毛(じょうもう)銀行の行員となったが、株式相場に失敗し、21年、東京に出て、『飛行少年』(1915−?)という雑誌の編集部に入り、23年、無政府主義者の岡本潤や壺井繁治たちと『赤と黒』(1923―24)を出した。

翌年、村山知義(むらやま・ともよし 1901-77)、岡田龍夫たちと、総合的な芸術雑誌『マヴォ(MAVO)』(1924―25)を出して、カンディンスキーなど、ヨーロッパの前衛的な詩や絵画を紹介した。岡田が担当した『死刑宣告』の装丁や挿絵、カットに、その影響が強く見られる。

* * * * * * * * * *

日本の近代詩は、矢田部良吉(やたべ・りょうきち 1851-1899)と外山正一(とやま・まさかず 1848-1900)と井上哲次郎(いのうえ・てつじろう 1855-1944)という3人の帝国大学教授が編集した『新体詩抄』(1882)に始まるが、その中の個々の作品が〈詩〉として知覚される条件は二つあった。一つは、五七調と言い、日本語の5音のまとまりと、7音のまとまりによって、それぞれ意味単位を作り、それを交互に並べてリズム感を出すことである。そして二つには、一行の長さを、5音+7音の12音、またはその倍数の24音として、次の行に移ってゆくことである。

ただし、五七調でリズムを整えた文は、江戸時代の散文にも見られ、読者に〈詩〉を知覚させる条件としては弱い。そのため、改行による形式のほうを重視し、これによって〈詩〉を知覚させた。日本の詩人が、早くから聴覚に訴える韻律と合わせて、視覚に訴える文字配列に関心を寄せてきたのも、そういう条件があったからにほかならない。

特に雑誌『感情』(1916-19)に拠る萩原朔太郎(1886-1942)と室生犀星(1889-1962)が文語の定型詩を否定して、口語自由詩の運動を始めた頃から、改行と文字配列の実験が進み、哲学者の九鬼周造(くき・しゅうぞう 1888-1941)が『日本詩の押韻』(1931)で指摘したように、文字配列の視覚的なリズム感を作り出す〈字韻〉、または〈視韻〉とも言うべき方法が盛んになった。

街街街街街街街街――人人人人人人人人――病む

自動車――街道のドクトル――過ぎ行く閃光

強き光と熱の孤児――我――我が願望!

これは、1921年12月、平戸廉吉(ひらど・れんきち 1893-1922)が日比谷の街頭で撒いたリーフレット「日本未来派宣言運動」に載っていた「願具」という散文詩の一部であるが、彼はこのように、同一文字の列挙によって都会の雑踏を表現し、また、改行毎に意味を飛躍させるやり方で、朔太郎や犀星の詩にまだ残留していた定型的な詩型を破壊した。その詩型破壊に既成秩序破壊の意識を託したのが、『ダダイスト新吉の詩』(1923)の高橋新吉(1901-87)だった。

では、廉吉の詩における「自動車」の箇所に、疾走する自動車のクラクションの擬音語を置き、また「閃光」の代わりに、ヘッドライトの煌めきを表わす擬態語を置いたら、どのような表現効果が生れるか。その方向に実験を進めたのが、『赤と黒』の詩人たちである。中でも萩原恭次郎は、文字以外の記号を積極的に取り込むなど、とりわけ意欲的だった。

ネオンサインの点滅、不夜城のようなビルとその陰で一層暗さを増した貧民街、電車の騒音、それに混じるリベットの音、ダイナモの唸り、街々にあふれる人、人、人の渦巻き。電気とオイルという新しいエネルギーを得て、休みなく活動する、ダイナミックな、だが驕慢と怨嗟が交錯し、不測の事故や事件に満ちた、危険なモダン都市。現代都市を構成する、そういう新たなマテリアルに、文字や記号のマテリアル性を対応させようとしたのが、恭次郎の『死刑宣告』だった。先に引用した「ラスコーリニコフ」は、階級対立の現実社会で起り得る事件を描いたもの、というより、むしろ紙面に事件を構成し、紙面そのものを事件たらしめようとする試みだったと見るべきだろう。これが恭次郎をはじめとする、アナーキスト詩人のマテリアリズムだった。

だが、1930年にかかる頃から、宮嶋資夫や萩原恭次郎たち、新興の書き手は、プロレタリア文学の運動家たちによって忌避されてしまう。